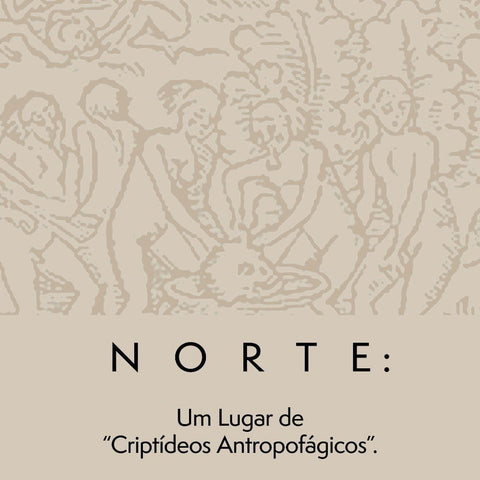

Norte: Um Lugar de Criptídeos Antropofágicos

Criptídeos são criaturas fascinantes, mesmo que não existam.

Na teoria, esses animais estariam presentes em diferentes habitats. Existem criptídeos alados, aquáticos (como as sereias, fio condutor da primeira temática a ser explorada pela Souedo), terrestres e os hominídeos, com seres próximos ao humano, mesmo que sua existência não se encaixe naquilo que se espera de um homem.

Como já mencionado, tais animais fantásticos estão intrinsecamente ligados à natureza, quase como se vivessem uma relação simbiótica com ela, de tal forma que um não poderia existir sem o outro. Assim, podemos afirmar que sua conexão se assemelha à visão dos antigos povos, que enxergavam o mundo natural como parte fundamental da existência humana.

Ao longo da história, inúmeros esforços foram feitos para provar e entender a existência dessas criaturas e sua relação com a natureza. Seja por meio da interpretação equivocada de fósseis (como alguns mamíferos marinhos, tal qual o peixe-boi, que inspiraram lendas de sereias), da fabricação de seres mágicos (como a Sereia de Fiji), ou até da desumanização dos modos de vida dos povos nativos.

Tanto os exploradores do passado quanto os primeiros antropólogos do século XX contribuíram para essa percepção equivocada. Exemplos não faltam, por isso basta observar os mapas de navegação antigos, repletos de monstros marinhos, ou os relatos preconceituosos dos estudiosos do passado sobre diversos povos originários, chegando ao ponto de duvidar se eram realmente humanos ou apenas criptídeos humanoides.

Com a chegada dos europeus ao chamado "Novo Mundo", é impossível negar o impacto desse encontro. Para eles, os nativos eram seres estranhos, quase míticos, distantes da ideia ocidental de civilização. Esse choque levou à aniquilação de muitos povos, à escravização de outros e, em alguns casos, à romantização extrema, como no mito do "Bom Selvagem" de Rousseau. Tal idealização reverberou por anos e influenciou até mesmo a primeira fase do Romantismo brasileiro, reduzindo os indígenas a uma imagem idealizada, aquém da realidade, tornando-os palatáveis à narrativa ocidental.

Créditos: Reprodução do quadro de Oscar Pereira da Silva, de 1922, chamado "O desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, 1500", feita em óleo sobre tela (190 x 330 cm), e disponível no Museu Histórico Nacional.

Até hoje, os povos originários do Brasil são vistos mais como um conceito do que como um povo real. Ainda são desumanizados, têm seus direitos caçados e suas terras tomadas. Mas essa desumanização não se restringe apenas aos indígenas; afeta todos aqueles que não fazem parte das grandes capitais do país. Entre os mais atingidos por esse preconceito, estão aqueles que vêm do Norte.

Se perguntarmos a qualquer nortista, é muito provável que já tenha se deparado com perguntas carregadas de ignorância e exotismo: “Vocês andam de canoa?” “Criam macacos como bichos de estimação?” “Tem internet aí?” “As capitais são mesmo cidades ou mais parecidas com um vilarejo miserável?”

Diante disso, é comum ver reações de resistência, como as frases: "O Norte existe e persiste", "Precisamos olhar para lá", "O 'Brazil' não olha para o Brasil", ou mesmo "Antes da coroa portuguesa chegar, nossos povos já usavam cocares para mostrar sua nobreza".

Contudo, um dos mais memoráveis casos de desumanização já retratados sobre nossos "criptídeos" não foi feito hoje, nem ontem, mas no século XVI, pelo alemão Hans Staden (1525-1576): o banquete antropofágico dos Tupinambás.

Créditos: Gravura de Theodor de Bry baseada no livro de Hans Staden mostra Tupinambás praticando canibalismo com prisioneiros.

Imagem: Library of Congress/Corbis/VCG via Getty Images

Temos conhecimento desse evento através do livro publicado por Staden, que relata como foi capturado e quase devorado em um desses rituais. Em seu relato, além de descrever com minúcias a festividade, ele contribuiu para a propagação de estereótipos sobre os indígenas, retratando-os como selvagens sanguinolentos e bárbaros.

Mas o apagamento da identidade dos povos originários, sobretudo dos Tupinambás, não se deu apenas na narrativa de Staden. Ele também se manifestou no roubo de seus artefatos. Um exemplo emblemático disso é do Manto Tupinambá: peça sagrada feita de penas vermelhas de guarás, usada pelos líderes indígenas em cerimônias e rituais. Levado por europeus no período colonial, esse manto passou séculos em museus estrangeiros, longe de seu contexto original, tratado como uma relíquia exótica em coleções ocidentais, retornando ao Brasil só recentemente.

O testemunho do alemão Hans Staden, repleto de exageros, só foi revisto séculos depois, por historiadores como Alfred Métraux (1902-1963), que estudaram a liturgia indígena de maneira séria, provando que tais rituais faziam parte de um complexo sistema cultural e espiritual dos Tupinambás.

Créditos: Alfred Métraux studerar klippristningar, San Pedro de Colalao, Argentina, 1932.

A visão negativa desse aspecto da cultura brasileira foi tão significativa que só no Modernismo começamos a superá-la (ao menos dentro do território nacional), graças a artistas como Oswald de Andrade, que redigiu o Manifesto Antropofágico, e Tarsila do Amaral, que reimaginou o Brasil e sua pluralidade como fonte de inspiração para sua arte.

Créditos: Retrato de Tarsila do Amaral, 1920s. Coleção Privada. Artista Desconhecido.

Ao longo da história, a arte sempre foi mais do que estética. É um registro vivo da cultura e um meio de ressignificar o passado. Seja na pintura, na literatura ou até mesmo na moda, a arte tem o poder de reinterpretar narrativas e nos fazer questionar quem conta essas histórias e por quê. A antropofagia modernista foi um reflexo desse processo. Uma resposta a tal apagamento. Uma tentativa de absorver o que foi imposto e desunificá-lo. E hoje, diante de um Brasil que ainda luta para reconhecer sua diversidade e suas raízes, cabe a pergunta: Tupi or not Tupi?